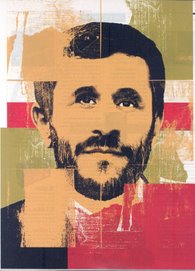

Nurcholish Madjid menyodorkan ide Islam yang universal, inklusif. Tapi beberapa gagasannya pada 1970-an membuat ia dicap penyambung lidah Orde Baru.

PADA 2 Januari 1970, di sebuah diskusi di Jalan Menteng Raya 58, seorang pemuda mengungkapkan sesuatu yang tidak saja baru bagi audiens di hadapannya, tapi juga bagi dirinya. Ia Nurcholish Madjid, usianya 31 tahun, dikenal karena aktivitasnya di Himpunan Mahasiswa Islam dan tulisan-tulisannya tentang Islam.

Hari itu ia membawakan makalah dengan judul “Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat”. ”Sekularisasi tidaklah dimaksudkan penerapan sekularisme dan mengubah kaum muslimin menjadi kaum sekularis. Tapi dimaksudkan untuk menduniakan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrowikannya,” begitu ia mencoba menjelaskan posisinya.

Nurcholish mungkin sudah berubah. Dua tahun lalu ia dalam sebuah tulisannya menggarisbawahi perbedaan antara westernisasi dan modernisasi dalam Modernisasi Adalah Rasionalisasi, Bukan Westernisasi. Dan kali itu, ia menyodorkan sekularisasi sebagai solusi. Sebagian orang meliriknya sebagai mujadid. Tapi sebagian lagi, termasuk di antaranya para modernis, memandangnya telah melangkah terlalu jauh. Bahkan Menteri Agama pertama, Profesor H M. Rasjidi, menganggapnya terpengaruh doktrin Barat.

Dalam waktu singkat kedudukannya dalam dunia politik Indonesia pada 1970-an itu pun dipertanyakan. Pandangannya sebelum berkunjung ke Amerika Serikat (1968) berbeda dengan sekembalinya dari tanah Abraham Lincoln itu. Pengaruh Amerika? Yang terang, gagasan dan pikirannya semakin jelas ketika ia menyodorkan ide “Islam Yes, Partai Islam No”. Gagasan yang kemudian membuat ia dicap sebagai penyambung lidah Orde Baru untuk menggembosi Partai Persatuan Pembangunan, yang mengusung Islam sebagai dasar partai.

Politik Orde Baru yang represif terhadap Islam waktu itu menimbulkan antipati di kalangan muslim. Tapi Cak Nur--begitu ia biasa disapa--seakan tak begitu ambil pusing dengan dikotomi pro dan antipemerintah ini. Nurcholish, yang telah mengantongi gelar doktor dari Universitas Chicago serta aktif di dunia akademis dan tulis-menulis, pun tampak semakin matang dengan gagasan-gagasannya. Di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 21 Oktober 1992, di hadapan 400 orang yang hadir, ia menyampaikan pidato kebudayaannya yang berjudul “Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan di Indonesia untuk Generasi Mendatang”.

Ada kontroversi yang hampir sama dengan tahun 1970-an kembali muncul. Cak Nur memiliki jangkauan lebih luas dan lebih filosofis. Bekas Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam itu mengolah gagasannya tentang Islam sebagai agama yang hanîf dan inklusif serta melancarkan kritik keras terhadap gejala fundamentalisme dan radikalisme agama. Ia melontarkan gagasan tentang kepasrahan sebagai inti dasar keislaman. Islam dalam pandangannya bukan hanya sebutan khusus bagi suatu agama, melainkan juga sebutan yang berlaku untuk semua bentuk keberagamaan berdasarkan kepasrahan terhadap kebenaran mutlak.

Menurut dia, beragama yang benar adalah yang al-hanifiyyat al-samhah--mencari kebenaran yang lapang dan toleran, tanpa kefanatikan, dan tidak membelenggu jiwa.

Gagasan tersebut ia gali dari khazanah klasik Islam--dalam hal ini pemikiran Ibnu Taimiyyah--dan juga Al-Quran serta hadis yang dalam beberapa kesempatan berbicara tentang warisan Nabi Ibrahim, millati Ibrahim, yang mengalir dalam tiga agama besar: Yahudi, Kristen, dan Islam. Pada dasarnya, Cak Nur hanya ingin menghilangkan efek buruk yang lahir dari sikap fanatik.

Ridwan Saidi termasuk salah seorang politikus yang sejak dulu keberatan dengan pandangan Cak Nur itu. Ia menilai, “Masalah kerukunan beragama di Indonesia lebih berkadar sosial-politik. Nah, Nurcholish mencari jawab persoalan ini dari segi teologi. Kalau mencari jawab dengan teologi, larinya akan ke pandangan filosofi. Jadi enggak ketemu."

Terlepas dari segala kontroversi dan penolakan, suatu diskursus panjang telah disulut Nurcholish. Menurut dosen Universitas Islam Negeri Jakarta, Bahtiar Effendy, gagasan Nurcholish turut mendorong terjadinya transformasi pemikiran dan praktek politik Islam di Indonesia. *

(dimuat dalam edisi khusus Majalah Tempo 100 tahun Kebangkitan Nasional)

Tiket Bis

10 tahun yang lalu

Tidak ada komentar:

Posting Komentar