"bila rakyat tidak berani mengeluh

itu artinya sudah gawat

dan bila omongan penguasa

tidak boleh dibantah

kebenaran pasti terancam

apabila usul ditolak tanpa ditimbang

suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan

dituduh subversif dan mengganggu keamanan

maka hanya ada satu kata : lawan!”

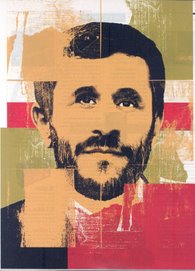

Bagian akhir puisi bertajuk Peringatan yang dibuat di Solo 1996, lebih dikenal dari sang penyair penciptanya, Wiji Widodo nama asli lelaki kelahiran Kampung Sorogenen, Solo, 26 Agustus 1963, Wiji Thukul. Bahkan ketidakhadirannya hingga kini tak menjadi buah bibir.

“…kalimat pendek itu menunjukkan pilihan hidup Wiji Thukul…bukan pilihan yang mudah Wiji Thukul telah membayarnya dengan mahal, dia telah menjadi korban praktek penghilangan orang,”tulis Direktur Komisi Korban Kekerasan dan Orang Hilang, Munir—yang akhirnya juga menjadi korban, meninggal diracun—dalam pengantar buku kumpulan Puisi Wiji Thukul, Aku Ingin Jadi Peluru.

Sosok Thukul—nama itu kini digunakan seorang komedian terkenal berwajah ndeso asal Semarang, Riyanto— awalnya hanya dikenal kalangan aktivis gerakan mahasiswa di Jawa Tengah dan Yogyakarta. “Kami sering menginap di rumahnya di kawasan kumuh di Solo, saat memperjuangkan tanah rakyat yang tenggelamkan rezim Soeharto dalam proyek Kedung Ombo,”kata bekas Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), Budiman Sudjatmiko.

Karena seringnya menginap dan berinteraksi dengan para aktivis, seniman pelo (cadel) bergabung dengan partai ‘haram’ pimpinan Budiman. “Semua kekuatan harus bersatu untuk melawan rezim otoriter dan militeristik, katanya, dan Thukul memimpin Jaringan Kerja Kesenian Rakyat, sayap seniman PRD,”ujar Budiman.

Puisi-puisi Thukul lalu menjadi salah satu slogan dalam gerakan mahasiswa, petani maupun buruh. “Kata-kata baris akhir dalam puisi Peringatan itu bagi gerakan sama saja dengan slogan saat Proklamasi dulu, merdeka atau mati,”ujar Budiman yang kini Ketua Umum Relawan Pejuang Demokrasi, sayap pemuda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Budiman dan kawan-kawan tak melupakan Wiji Thukul. “Saya ditangkap setelah peristiwa 27 Juli 1996, Thukul tak pernah ketemu dan menghilang sejak 1998,”katanya.

Thukul termasuk seniman yang tak sepakat pekerja seni alergi pada politik. “Dengan tidak tahu soal politik kita mudah saja dipermainkan. Kita harus jadi pelaku, bukan objek,”katanya dalam wawancara di buku terbitan Indonesia Tera, Juni 2000.(hal.170).

Selain catatan keseharian yang ada di sekelilingnya, semangat perlawanan tampak dalam puisi-puisi ayah Fitri Nganti Wani dan Fajar Merah. Dalam puisi berjudul Sajak Suara, Thukul, menulis ;

sesungguhnya suara itu tak bisa diredam

mulut bisa dibungkam

namun siapa mampu menghentikan nyanyian bimbang

dan pertanyaan-pertanyaan dari lidah jiwaku

suara-suara itu tak bisa dipenjarakan

disana bersemayam kemerdekaan

apabila engkau memaksa diam

aku siapkan untukmu: pemberontakan!

Memang suara tak bisa diredam dan dipenjarakan. Tapi pemilik suara itu bisa dihilangkan, walaupun puisinya masih tetap menjadi ikon semua gerakan dan aksi unjuk rasa. Dalam sajak berjudul Udara, penyair drop out jurusan tari Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, Solo (1982) sudah menghirup aroma maut.

dari udara sama

dihirup

udara di kampung udara di kuburan

menyambut kematian!

begitu miskin

milik kita kalimat berat

selamat datang!

(dimuat di edisi khusus Majalah TEMPO 100 tahun Kebangkitan Nasional)

Tiket Bis

10 tahun yang lalu

Tidak ada komentar:

Posting Komentar