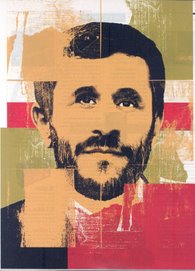

Mohammad Natsir saat di Bandung mengelola Majalah Pembela Islam dengan A. Hassan. Adu argumen dengan Bung Karno soal nasionalisme dan Islam.

Gajah mati meninggalkan gading, penulis mati meninggalkan artikel-artikelnya. Mohammad Natsir, yang tahun ini diingatkan 100 tahun kelahirannya, meninggalkan sepenggal sejarah sebagai seorang pengelola majalah, tempat menuangkan pemikiran hasil intelektualitas dan kegelisahannya.

Kepindahannya ke Bandung pada 1927 untuk menuntut ilmu di Algemene Middelbare School (AMS) 2, setingkat Sekolah Menengah Umum (SMU) sekarang mempertemukan M. Natsir dengan guru agama yang mendirikan Organisasi Persatuan Islam (Persis), Ahmad Hassan. Selepas itu, Natsir muda yang menolak beasiswa pemerintah kolonial Belanda meneruskan pendidikan tinggi ke Leiden, malah mengelola Majalah Pembela Islam bersama gurunya.

Majalah seukuran 12 cm x 19 cm yang terbit sebulan sekali, boleh dikata sebagai media yang sarat dengan berbagai perdebatan dan pemikiran. Mulai dari urusan fiqih, petentangan antar aliran agama dan golongan, sampai ke urusan politik dan kebangsaan. Tak heran begitu “beratnya” Madjallah Comite “Pembela Islam” (begitu yang tertulis dalam halaman depannya), semua penulis menggunakan nama samaran atau inisial. Beberapa penulis luar pengelola mencantumkan nama aslinya. Nama-nama penulis yang menggunakan nama inisial antara lain A.H, AL, AM, WS dan MS. Sedangkan penulis luar yang mencantumkan nama asli antara lain Moenawwar Chalil, ulama dari Kendal Jawa Tengah, dan Abikoeso Tjokrosoejoso, aktivis PSII (Partij Sarekat Islam Indonesia).

Nama terang M.Natsir hanya ditemukan sekali dari 71 edisi Pembela Islam, yaitu edisi 66, saat majalah tersebut terbit kembali setelah “tidur” beberapa bulan. Dalam artikel “Didikan Islam” Natsir mencantumkan jabatannya sebagi Ketoea “Pendidian Islam” Bandoeng, tulisannya tampak seperti bahan pidato. Isinya, meminta perhatian para pembaca kaum muslimin untuk memperhatian pelajaran dan pendidikan untuk meningkatkan mutu intelektualitas diri dan bangsa terjajah yang bercita-cita untuk merdeka.

Nama samaan dan inisial pada masa itu, bisa dimaklumi saat bangsa ini sedang bergerak, Indonesia belum menyatakan proklamasi kemerdekaannya. Ancaman hukuman delik pers (pers delict) pengelola dan penulisnya, serta dan penghentian penerbitan sangat mungkin terjadi. Penggunaan nama samaran, menurut Guru Besar Luar Biasa jurusan Sejarah Univeritas Padjadjaran Bandung, Profesor Dadan Wildan Annas, karena kondisi politik saat itu dan untuk menyembunyikan diri dari serangan lawan-lawan politiknya. “Saya kira wajar,”katanya.

Namun, walaupun memakai inisial nama, bisa dilihat dari anatomi tulisan. A.H atau gurunya A.Hassan, umumnya mengulas masalah fiqih, antar aliran Islam dan golongan kaum muslimin. A.H banyak mengkritik kaum alawiyin (Ba”alwi), yang selalu meminta kedudukan lebih tinggi dalam urusan agama Islam. Tampak A.Hassan, sangat pro Al-Irsyad dan kaum Wahabi yang tak sejalan dengan Ar-Rabitah Alawiyin , Ba’alwi dan aliran Islam mazhab Syafii yang banyak dianut di Indonesia.

Sedangkan A,M atau A.Moechlis, nama samaran Natsir, lebih banyak mengulas masalah politik, kebangsaan dan Islam yang lebih luas. Misalnya perdebatannya soal nasionalisme dan Islam dengan Soekarno, saat ayah Megawati itu dibuang ke Ende, sekarang di Nusa Tenggara Timur atau kritiknya terhadap, yang dia sebut kaum bid’ah dalam pergerakan kemerdekaan menuju Indonesia merdeka. Kaum bid’ah yang disebut Natsir yaitu mereka yang suka mengadakan kegiatan maulud, pesta besar khatam Qur’an anak-anaknya dan pesta perkawinan yang berlebih-lebihan. Dalam PSII yang dianggap Natsir banyak bergabung kaum bid’ah juga tak lepas dari kritikannya. Antara lain dalam edisi 62, Pembela Islam, Natsir menulis, “kalau pergerakan politiek Islam membenarkan kaoem ahli bid’ah masoek djadi anggotanya, apakah beda pergerakan politiek Islam ini dengan partij politik jang berasas kebangsaan jang menerima anggotanja dari orang-orang Islam tjap “hanya bibir?”

Menurut Profesor Dadan, tulisan-tulisan Natsir dalam Pembela Islam penuh argumentasi, bahasanya teratur, halus, dan tajam sindirannya. Natsir menempatkan Islam bukanlah semata-mata suatu agama, tetapi juga "pandangan hidup" yang meliputi politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. “Perbedaan karakter antara tulisan, kalau A. Hasan utamanya kajian tentang keagamanan. Natsir menulis berbagai pemikiran bebas mengulas pergerakan dan politik Islam dalam dan luar negeri. Namun, Natsir selalu meminta ijin gurunya, A. Hassan,”ujarnya.

Memang keras kritik Natsir dan kawan-kawan terhadap kaum nasionalis atau aliran Islam yang tak sejalan dengan pemikiran dan kelompoknya dalam Pembela Islam. Namun, tak sampai menyuruh membunuh, mensesatkan atau meminta satu golongan keluar dari Islam seperti yang terjadi akhir-akhir ini terhadap Ahmadiyah. Termasuk dimotor oleh kumpulan aktivis warisan Natsir, Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII).

Tak jelas kenapa Natsir memilih nama samaran A.Moechlis? Yang terang, anak sulung pasangan Natsir dan Nurnahar, baru lahir 20 Maret 1936, bernama Siti Moechlisah.

Seperti urusan nama samaran, untuk mendapatkan jejak sepenggal sejarah saat Natsir mengelola Pembela Islam sejak 1932 juga tak mudah. Pengurusan Pusat Persis di Bandung (viaduct) yang didatangi Tempo, hanya memiliki foto copy majalah tersebut, mulai edisi 59, dan tak lengkap pula. Ketua Umum PP Persis, Shiddiq Amien berencana menyimpan dan mengumpulkan semua edisi Pembela Islam sejak lama. Bahkan sudah menyiapkan satu ruangan di lantai II untuk menyimpan seluruh koleksi majalah itu. Tapi usahanya tak kunjung selesai. ”Banyak keluarga yang masih tidak rela dan memilih menyimpan (majalah itu) di rumah. Padahal tidak di baca, kalau, disini (di kantor PP Persis) kan, bisa banyak orang yang mengaksesnya,”katanya.

Begitu juga tempat bersejarah saat Pembela Islam dikelola, juga tak bersisa. Dalam majalah itu sampai terbitan ke 65, tertulis alamat pengelola Pembela Islam Jalan Lengkong Besar No.90 Bandung. Saat Tempo menyusuri jalan tersebut dari nomor 88 langsung lompat ke nomor 92. Namun, diantara dua rumah itu ada sebuah rumah dalam gang buntu kecil, tak ada nomornya, Cuma tertulis Panti Pijat Mitra Sehat, di dalam rumah tampak tiga perempuan pemijat berkaos tank top, banyak sepeda motor parkir di tempat itu. Tak seorangpun mau memberikan keterangan pemilik sebelumnya. “Kami tak tahu pak,”ujar salah seorang di tempat itu. Menurut Dedy Rahman, anak perintis Pesantren Persis Jalan Pajagalan, Bandung, Abdurahman, Jalan Lengkong Besar Nomor 90, kini menjadi gedung Universitas Pasundan, setelah sebelumnya pernah menjadi hotel. “Lengkong besar, hanya sebagai tempat tempat pengajian dan berdakwah, semacam kantor surat menyurat majalah Pembela Islam,”kata Dadan.

Kantor Pembela Islam lain yang tercantum dalam majalah mulai edisi 66 tertulis Pangeran Soemedangweg 39 Bandung. Tempat itu kini dikenal sebagai Jalan Oto Iskandar Dinata No 233, menjadi bangunan kantor bank dan sudah dipugar total. “Tempat ini Natsir muda sering berdiskusi dengan A Hasan, Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus, tiga tokoh penting Persatuan Islam,”ujar Dadan.

Majalah itu dijual di luar Indonesia enam nomor seharga f 2.50 dan di dalam negeri f 2, sama dengan tarif kamar kelas I Hotel Pasoendan, Jln. Kwitang 17, Batavia Centrum, yang mengisi iklan pada edisi 66 Pembela Islam.

Dari banyak perbedaan dan diskusi dengan Sukarno, dalam tulisannya di Pembela Islam edisi 59, Natsir sepakat dengannya menentang wanhoopstheorie, yang dianut Soetomo. Menurut Natsir, wanhoop atau pergerakan politik berdasarkan keputusasaan, merugikan. ‘’Karena di dalam keadaan poetoes asa itoe orang melakoekan sesoeatoe dengan tiada mempergoenakan otaknja, fikirannja jang sehat. Orang jang berwanhoop ini tentoe akan membentoerkan kepalanja di dinding.’’

Sebuah sikap dan nasihat yang ditinggalkan Natsir untuk kita semua dan juga tauladan bagi pergerakan Islam tentunya.

Ahmad Taufik, Ahmad Fikri dan Alwan Ridha Ramdani (Bandung)

edisi edit dimuat Tempo 20 Juli 2008

Tiket Bis

10 tahun yang lalu