PARIS, pada malam Valentine, 14 Februari 2000. Restoran Indonesia di Rue de Vaugirard, jantung ibu kota Prancis, penuh sesak. Para muda-mudi dan sejumlah pasangan berumur memenuhi deretan meja di kedai makan berlantai dua itu. Alunan lagu-lagu daerah Indonesia, yang mengalun dari pojok ruangan, mudah membawa ingatan melayang jauh ke Tanah Air. Aroma sedap masakan Indonesia membubung dalam udara malam musim dingin, memikat para tamu Asia dan Eropa. Dengan sabar, mereka menantikan pesanan menu, yang malam itu diantarkan oleh seorang pria baya berbaju batik abu-abu lengan panjang.

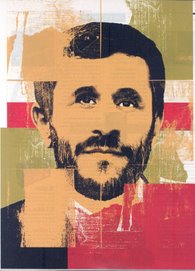

Koki merangkap pelayan sekaligus pemilik kedai makan itu bernama Sobron Aidit, 66 tahun. Ia mahir memasak dan menyajikan berbagai menu khas Indonesia. Padahal, delapan tahun silam, tatkala memulai restoran ini bersama tiga orang rekannya--Khusnul, Umar Said, dan Budiman Sudarsono, sesama pelarian politik dari Indonesia--Sobron bahkan tak tahu membedakan semur dan rendang. Pria asal Belitung, Sumatra Selatan, ini memang tidak terlahir sebagai ahli boga. Ia lebih tepat disebut sebagai sastrawan dan budayawan. Ia juga adik kandung Dipo Nusantara (D.N.) Aidit, tokoh PKI yang masyhur pada zamannya.

Karya Sobron yang baru diterbitkan adalah Cerita dari Tanah Pengasingan--kumpulan cerita kenangan yang melukiskan aneka detail pengalaman dari perjalanan hidupnya selama hampir empat dasawarsa di Cina dan Eropa. Dan empat dasawarsa di tanah pengasingan bukan cuma tak memupus kemampuan menulisnya dalam bahasa Indonesia yang renyah sekaligus pekat oleh sentuhan sastra, tapi juga tak menghapus cinta Sobron kepada tempat kelahirannya. “Tanah air yang hanya bisa dipandang dari jauh adalah hal yang terlalu menyakitkan,” ujarnya.

Kisah hidup Sobron Aidit terjalin di antara poros Jakarta-Beijing-Paris. Ia tumbuh dewasa di Jakarta. Kuliah di Jurusan Sinologi Universitas Indonesia, Sobron aktif menulis sejak kanak-kanak dan menjadi anggota Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra)--organisasi yang berinduk ke PKI--pada masa organisasi kebudayaan itu berjaya, di era sebelum 1965. Ia kemudian dikirim ke Cina dalam rangka “persahabatan budaya” Indonesia-Cina. Ketika peristiwa G30S-PKI 1965 pecah di Indonesia, Sobron termasuk dalam mereka yang dicekal kepulangannya ke Indonesia. Sejak saat itu, bekas mahaguru sastra dan bahasa Indonesia di Universitas Beijing ini resmi menjadi pelarian politik.

Dari Cina, ia menyeberang ke Prancis pada 1981 dan hidup di negeri itu sampai sekarang. Ayah sepasang putri ini resmi memegang paspor Prancis pada 1993. Toh, hidup di rantau tak membuat Sobron berhenti menulis--dalam bahasa Indonesia--kegiatan yang dimulainya sejak ia berusia 13 tahun. Karangannya tersebar di berbagai majalah dan koran Indonesia: Zenith, Kisah, Sastra, Mimbar Indonesia, Bintang Timur, dan Harian Rakyat--sekadar menyebut beberapa. Selama di Eropa, Sobron menjadi salah satu penunjang utama penerbitan pers alternatif.

Pria yang mahir enam bahasa ini dua kali memenangi hadiah sastra (1955-1956 dan 1961) dan mengarang beberapa buku yang dilarang pada masa Orde Baru, seperti Ketemu di Jalan, Derap Revolusi, dan Pulang Bertempur. Ia juga menyelesaikan sejumlah kumpulan cerpen selama di Eropa--yang sudah diterbitkan antara lain Razzia Agustus. Akhir-akhir ini, ia pun aktif menulis cerpen lewat internet.

Tiga pekan silam, wartawan TEMPO Ahmad Taufik menemui Sobron di Paris untuk sebuah wawancara khusus. Petikannya:

Pada masa Presiden Soeharto berkuasa, restoran milik para pelarian politik Indonesia dianggap berbahaya. Apakah hal itu sekarang masih berlangsung?

Memang dulu ada surat edaran dari Kedutaan Besar RI agar para staf lokal dan para diplomat tidak makan di restoran kami. Tapi itu tidak banyak pengaruhnya. Orang datang ke sini karena mau makan enak. Mana sempat berpolitik sambil makan? Anak-anak Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) yang makan di sini biasanya bilang begini, “Pokoknya, kami makan.”

Benarkah kedai makan ini dulu dianggap sebagai kiblat politik orang-orang Indonesia di pengasingan?

Tempat ini dijuluki “kedutaan Indonesia tidak resmi” oleh para pengunjung. Mereka tanya ini-itu. Kami bilang, “Kedutaan yang punya hak menjawab pertanyaan Anda.” Tapi mereka bilang, informasi tentang Indonesia tidak lengkap kalau tidak mampir ke restoran ini.

Siapa saja yang sering makan di sini?

Macam-macam, termasuk para diplomat. Kami melayani pengunjung dalam berbagai bahasa: Cina, Jawa, Jerman, Inggris, Prancis, Belanda, dan Indonesia. Duta besar ASEAN semuanya makan di sini, kecuali Indonesia. Juga duta besar Cina. Pendek kata, dengan tenaga sedikit, kami berhasil menjalankan usaha ini.

Kalau sudah berhasil begini, apa masih ingin pulang ke Indonesia?

Tentu, dong. Cinta tanah air tak dapat hilang begitu saja. Ini suatu hal yang sulit diterangkan dari segi akal. Sebagai warga negara Prancis, saya mendapat berbagai kemudahan: dokter, opname, kendaraan umum, semuanya gratis. Sementara itu, kalau pulang ke Indonesia, harus memulai dari nol lagi. Tapi itu bukan masalah. Yang betul-betul menjadi soal bila kita berniat pulang adalah keamanan.

Tapi bukankah Abdurrahman Wahid sudah bilang semua pelarian politik Indonesia tak akan dihalangi jika ingin kembali ke Tanah Air?

Gus Dur memang bilang begitu. Tapi penyelenggara negara kan bukan cuma Gus Dur? Dan Tap MPRS XXV/1966 (yang berisi pelarangan PKI dan penyebaran ajaran marxisme-leninisme di Indonesia. Ketetapan MPRS ini pula yang membuat orang-orang yang dituduh terlibat PKI tidak dapat kembali ke Indonesia) belum dicabut.

Sebagai keluarga D.N. Aidit (Ketua Komite Sentral dan Politbiro PKI 1954-1965), Anda tak diizinkan pulang ke Indonesia di bawah rezim Orde Baru. Bagaimana rasanya?

Sedih sekali. Jadi, kita ini orang yang berbangsa dan bertanah air tapi tidak diakui. Tanah air itu cuma bisa dilihat dari jauh. Kami cuma datang ke Indonesia tapi tidak pernah bisa pulang ke sana untuk seterusnya.

Jika ketetapan MPRS di atas dicabut, Anda berniat pulang?

Tentu. Itu hal yang normal sekali. Chiang Kai Sek (Presiden Taiwan 1949-1975), misalnya. Perjuangan dan hidupnya untuk Taiwan, tapi dia ingin mati di Cina Daratan, tempat ia lahir dan dibesarkan. Kami juga selalu berpikir untuk kembali ke Indonesia. Tapi mau bagaimana? Tidak ada jalan. Sementara itu, pendidikan anak-anak harus dipikirkan. Saya punya dua anak perempuan. Yang sulung, Wita, lahir di Jakarta. Adiknya, Mita, lahir di Beijing. Dua-duanya sudah pernah ke Indonesia.

Mengapa memilih ke Prancis? Bukankah sebelumnya--sejak 1963--Anda tinggal di Cina?

Pada 1981, saya keluar dari Cina. Tapi saya tidak memilih ke Paris. Saya dan anak-anak ingin pergi ke negara berbahasa Inggris: Kanada, Australia, atau Singapura. Tapi Singapura kan negara ASEAN. Kami takut diekstradisi. Jadi, pilihannya Kanada atau Australia. Tapi tidak ada yang membantu. Eh, tahu-tahu sudah ada di Paris. Saya juga tidak mengerti kenapa bisa begini karena tidak pernah terpikir akan pergi ke Prancis.

Siapa yang membantu Anda masuk ke Prancis?

Tidak ada. Kami tidak punya visa ke Prancis. Maka, kami melarikan diri dari Cina dengan maskapai penerbangan Cina. Sampai di bandar udara (Paris), kami ditangkap dan diinterogasi. Kepada petugas duane, saya katakan kami tidak punya visa dan minta perlindungan politik kepada pemerintah setempat. Kami sudah mendapat informasi agar jangan sekali-kali bohong jika ditanya petugas duane. Jadi, saya katakan apa adanya. Kami sudah tidak cocok hidup di Cina, tapi juga tidak bisa pulang ke Indonesia, negeri asal kami.

Apa saja yang mereka selidiki sebelum memutuskan menerima Anda?

Mereka tanya semuanya. Saya bilang, 60 persen keluarga saya di Indonesia dibunuh, dipenjarakan, dan disiksa. Lalu, mereka cek keterangan saya ke Interpol.

Siapa saja nama keluarga di Indonesia yang Anda sebut?

Tentu saja D.N Aidit. Sebab, data tentang Bang Amat (sebutan Sobron untuk D.N. Aidit) kan ada di mana-mana. Polisi Prancis mengecek Interpol Spanyol dan Jerman. Cocok. Artinya, saya tidak bohong tentang keadaan keluarga kami. Maka, saya mendapat izin masuk dan mendapat perlindungan. Ibaratnya, kami ditangkap untuk dilindungi. Mereka menawarkan tempat, tapi saya bilang kami sudah punya penginapan.

Peristiwa itu terjadi pada masa Prancis dipimpin Presiden Francois Mitterrand. Apakah Anda minta izin sebelumnya kepada Mitterrand untuk masuk ke sana?

Saya kirim surat kepada Presiden Mitterrand. Mereka cek ke kantor presiden dan ketemu surat itu. Memang belum dibalas, tapi saya sengaja berangkat sebelum ada balasan. Jadi, kalaupun tidak boleh, kami sudah berangkat.

Mengapa Anda tidak ikut Djawoto (Duta Besar Indonesia untuk Cina 1965-1966)? Bukankah dia juga melarikan diri ke Eropa?

Dia ke Belanda. Sedangkan saya tak sedikit pun ingin ke Belanda. Di sana sudah penuh dengan “kampung Melayu”, ha-ha-ha.... Eh, di Paris ternyata ketemu juga teman-teman lama. Ada Umar Said, Kusnizar (sesama pelarian politik dari Indonesia).

Paspor apa yang Anda gunakan sebelum resmi menjadi warga negara Prancis pada 1993?

Paspor Jenewa, berikut travel document--dengan catatan berada di bawah perlindungan politik--yang berlaku untuk seluruh dunia kecuali Indonesia (Sobron tertawa terkekeh-kekeh). Indonesia baru bisa saya kunjungi setelah saya menjadi warga negara Prancis. Untuk menjadi warga negara Prancis, kami harus tinggal 10 tahun di sana tanpa jeda (sekarang cuma lima tahun).

Ada syarat khusus yang harus dipenuhi sebagai pelarian politik?

Kami harus menunjukkan tidak lagi terlibat kegiatan politik. Perjanjian itu betul-betul kami taati. Kalau ada orang Indonesia berdemonstrasi di Belanda atau Paris, kami tidak pernah ikut. Akhirnya, saya dan anak-anak jadi mendapat paspor Prancis pada 1993. Waktu itu, petugas imigrasi bertanya, “Apa yang Tuan lakukan setelah menjadi warga negara Prancis?” Saya jawab, “Cari tiket dan berkunjung ke Indonesia.”

Bagaimana rasanya kembali ke Indonesia setelah 30 tahun?

Seperti rusa masuk kampung. Gila, Jakarta tampak begitu besar dan hebat,

tapi dalam pengertian fisik. Ada jalan raya, hotel, gedung pencakar langit. Tapi kemiskinan masih tetap seperti dulu. Perbedaan kaya dan miskin sangat mencolok. Pada Maret 1993, saya datang ke Jakarta dan Bali. Desember tahun yang sama, saya kembali lagi dan tinggal di Indonesia hingga Januari 1994. Saya sempat ketemu teman-teman lama, antara lain almarhum Oyik (Satyagraha Hoerip). Setelah itu, saya lebih sering pulang. Pada 1999, saya dua kali ke Indonesia.

Apa pernah merasa diikuti intel selama di Indonesia?

Diikuti, tapi untung saya tidak tahu. Bertahun-tahun kemudian, intel itu bilang, “Gila, yang kami ikuti dulu itu kalian?” Dunia itu kecil. Sebab, si intel ini rupanya masih ada hubungan keluarga. Mereka juga repot mengikuti kami karena acara kami adalah ke restoran, mandi-mandi di laut, ke bar, ke diskotek. Saya pergi ke Diskotek Tanamur di Tanahabang Timur dan jantung serasa pecah karena musik yang berdentam, ha-ha-ha.... Pendek kata, kerjaan kami berfoya-foya. Jadi, untuk apa juga diinteli?

Anda masih punya keluarga di Jakarta?

Ada keluarga istri saya di Kayuputih, Rawamangun. Dari pihak saya, ada Murad Aidit. Abang saya ini pernah 13 tahun ditahan di Pulau Buru. Dia doktor (cum laude) dari Universitas Patrice Lumumba, Moskow. Sekarang, dia berdiam di Depok bersama keluarganya. Usianya 72 tahun dan masih sehat. Saban kali saya telepon, istrinya bilang dia sedang ada di masjid.

Bagaimana dengan orang tua Anda?

Ayah saya, Abdullah Aidit, adalah mantri kehutanan pada zaman Belanda. Pada masa perjuangan, dia pernah menjadi anak buah Bung Tomo, pada 1947. Ayah meninggal dunia di Belitung pada 1968. Sebagai bapaknya D.N. Aidit, Ayah dianggap tersangkut PKI. Jadi, sewaktu dia meninggal, tak ada yang berani menguburkannya. Setelah 48 jam lebih jenazah itu didiamkan saja, akhirnya Palang Merah memakamkan Ayah di Desa Tanjungpandan, Belitung.

Siapa yang mengabarkan berita kematian ini kepada Anda?

Saya membacanya dari Kompas. Rasanya luar biasa sedih. Begitu takutnya orang dengan PKI pada waktu itu. Dan situasinya memang begitu. Kalau ada orang yang masuk PKI, seluruh keluarganya otomatis dianggap PKI.

Ketika D.N. Aidit menjadi tokoh politik terkenal di era sebelum 1965, apakah dia menggalang keluarganya berpolitik?

Dia tidak memengaruhi kami sejauh itu atau memberikan pendidikan politik secara khusus. Dia hanya memberikan buku-buku sejarah Indonesia untuk dibaca, antara lain karangan Sanusi Pane serta sejumlah buku lain.

Anda sering bertemu dengan D.N. Aidit?

Jarang. Dia tinggal di Jakarta. Kami hanya berjumpa saat dia pulang ke Belitung. Sejak muda, dia sudah menunjukkan bakat politik. Dia jarang ada di rumah. Kami bingung, “Bang Amat ini ke mana?” Setelah dicari, ketemunya di pelabuhan. Dia sedang bertanya-jawab dengan para buruh kapal keruk. Padahal, saat itu umurnya belum lagi 19 tahun. Lain dengan kami. Kalau kami pulang ke Belitung, ya, jalan-jalan.

Apa saja yang dia pelajari?

Dia banyak membaca, antara lain teori-teori Karl Marx. Sejak muda, dia sudah serius belajar. Dia menekuni nilai-nilai lebih dari ajaran Marx. Kalau datang ke Belitung, dia juga selalu meninggalkan kesan-kesan yang baik, misalnya membuat kandang ayam, menanam pisang, atau memasangkan bambu tempat mengalirkan air. Saat dia kembali ke Jakarta, banyak orang datang ke rumah kami membawa ayam dan pisang. Katanya, “Ini tanamannya Amat sewaktu dia menginap di rumah kami.” Dia juga rajin mengurus sunatan massal untuk anak-anak di kampung.

Maksudnya anak-anak di kampung Anda di Belitung?

Betul. Biaya sunatan massal kan lebih murah. Biasanya mereka datang ke ibu saya dan dikasih peci seorang satu. Daerah kami dikenal sebagai penganut Islam yang taat. Kami semua tamat sekolah mengaji, termasuk Bang Amat.

Pernahkah orang tua Anda menanyakan mengapa si Amat itu tamat sekolah mengaji tapi kok jadi komunis?

Tidak. Barangkali juga karena hidup mereka terpisah. Ayah di Belitung, sedangkan Amat di Jakarta. Kami juga tidak pernah menentang Bang Amat karena kami tahu dia berpihak kepada orang miskin. Saya juga demikian. Tapi kemudian kok jadinya naif sekali: berpihak kepada orang miskin dan membenci orang kaya. Jadi, saya pelajari sendiri apa-apa yang ingin saya ketahui--termasuk komunisme. Saya tidak pernah merasa dicekoki abang saya.

Apakah Anda aktif di Partai Komunis Indonesia?

Saya tidak pernah aktif di dalam organisasi (di bawah naungan PKI), apalagi di partai. Saya hanya giat di lembaga persahabatan Indonesia-Cina bersama Prof. Priyono, Henk Ngantung, Djawoto. Saya juga banyak terlibat di lembaga persahabatan Indonesia-Vietnam serta Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki).

Selama di Jakarta, Anda tinggal bersama D.N. Aidit?

Tidak pernah. Kami sekota tapi beda tempat. Saya merasa tidak bebas kalau tinggal bersama abang saya.

Bagaimana hubungan Anda dengan D.N. Aidit ketika dia sudah menjadi politisi penting dan tokoh PKI yang berpengaruh?

Dia pernah memanggil saya dan bilang, “Pernah kau berpikir bahwa namamu Sobron Aidit? Ini soal nama Aidit. Kau bisa mendapat kesulitan karena memakai nama ini.” Saya mengerti maksud dia baik karena Bang Amat aktif di politik. Dia meminta saya tidak memakai nama Aidit karena jika terjadi apa-apa, keluarga bisa ikut kena. Cuma, darah saya masih muda. Jadi, saya bilang, “Aidit itu kan nama bapak kita. Dan sebelum kau terkenal, nama saya sudah Sobron Aidit.” Ha-ha-ha..., gila juga. Waktu itu, saya sudah mulai banyak mengarang di majalah.

Anda praktis menekuni dunia sastra dari Jakarta-Beijing-Paris. Bahkan, di Beijing, Anda diangkat menjadi mahaguru bidang sastra. Apa betul?

Saya tinggal di Beijing dari 1963 sampai 1981. Saya ke Cina dikirim Lekra. Tugas saya di Beijing adalah membantu menerjemahkan Peking Review ke dalam bahasa Indonesia. Saya juga mengajar bahasa dan sastra Indonesia di Institut Bahasa Asing Beijing.

Bagaimana bisa tiba-tiba mengajar sastra Indonesia? Bidang studi Anda bukannya sinologi?

Memang vak saya bukan bahasa Indonesia. Tapi saya diminta mengajar sastra Indonesia karena saya banyak menulis dan mengarang. Lalu, pada 1 Januari 1964, saya diangkat menjadi mahaguru di Universitas Peking (sekarang Beijing). Umumnya orang Indonesia yang ke Cina diangkat menjadi mahaguru.

Anda tetap mengajar setelah muncul Revolusi Besar Kebudayaan Proletar (RBKP), 1966-1976, di Cina, yang membuat banyak sekolah ditutup?

Tidak. Peristiwa itu membuat semua orang asing ditarik dari jawatan. Perubahan besar-besaran terjadi di seluruh negeri. Revolusi ini mulai melanda seluruh negeri pada 1966. Kami ke desa--ribuan kilometer di selatan Beijing--dan ikut “sekolah 7 Mei”.

Apa saja yang Anda lakukan di sekolah 7 Mei?

Kami bertani, beternak, menyatukan diri dengan kaum petani. Jadi, apa saja kami lakukan di sana, termasuk bertanam padi. Periode sekolah ini berlangsung dari 1966 sampai 1979. Pada 1979, saya ditarik ke Beijing menjadi penyiar Radio Beijing. Setelah itu, mereka tidak lagi memperpanjang kontrak saya sehingga saya keluar dari Cina ke Eropa.

Di mana Anda berada ketika terjadi peristiwa G30S di Jakarta?

Di Beijing. Peristiwa berdarah 1965 itu kami dengar dari radio. Tapi belum ada bayangan tentang apa yang terjadi karena informasinya hanya dari radio itu. Ratusan orang Indonesia ada di Beijing pada waktu itu.

Apa reaksi Anda dan kawan-kawan setelah mendengar berita itu?

Pikiran kami terguncang. Kami tidak tahu dan tidak menyiapkan diri untuk situasi seperti ini. Tahu-tahu terjadi begitu saja. Kami lalu diminta menandatangani sejumlah pernyataan mengutuk PKI dan mendukung rezim baru. Itu tidak kami lakukan, kemudian paspor kami dicabut. Tapi saya punya banyak paspor. Djawoto, bekas Duta Besar RI untuk Cina, yang mencabut paspor itu, kemudian lari ke Belanda. Yang menandatanganinya selamat dan bisa pulang ke Tanah Air.

Apa sikap pemerintah Cina terhadap Anda sekalian yang memilih tidak pulang ke Indonesia?

Mereka benar-benar menyerahkan seluruh putusan ke tangan kami. Tapi pemerintah Cina betul-betul pro-Sukarno dan tidak mendukung pemerintahan baru. Demonstrasi melanda kedutaan masing-masing. Kedutaan Besar Cina di Jalan Gajah Mada, Jakarta, diserbu. Sedangkan pemerintah Cina menentang pemerintahan Soeharto, yang dianggap sebagai rezim fasis. Propaganda yang disiarkan pemerintah di Radio Beijing sangat keras menentang pemerintahan Soeharto.

Tiket Bis

10 tahun yang lalu

Tidak ada komentar:

Posting Komentar