Mahkamah Agung pernah menjadi lembaga yang amat berwibawa pada 1950-1952. Soekarno pun tak berkutik.

Jamuan makan malam dengan Presiden Soekarno telah siap. Tamu-tamu telah duduk. Acara hampir dimulai ketika ketegangan itu menjalar di dalam ruangan. Ketua Mahkamah Agung Kusumah Atmadja berang karena Soekarno yang baru datang tak duduk di sebelahnya. Kusumah Atmadja pun melontarkan ucapan-ucapan tajam. Soekarno terhenyak. Sang Hakim Agung berdiri, lalu ngeloyor pergi.

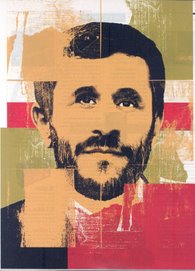

Indonesianis dari Amerika Serikat, (almarhum) Daniel S. Lev, mencatat drama di pesta jamuan makan pada 1951 itu sebagai salah satu momen paling bermartabat bagi sejarah peradilan Indonesia. “Sulit menemukan figur seperti Kusumah Atmadja di dunia pengadilan,” kata Lev suatu kali (Tempo, November 1989).

Ketua Mahkamah Agung periode 1950-1952 itu tahu betul lembaga MA yang dipimpinnya tak boleh ditempatkan di bawah presiden. “Ya, Mahkamah Agung kan yang mengangkat sumpah seorang presiden. Wajar kalau dia ditempatkan lebih tinggi dan dihormati,” ujar bekas hakim Benjamin Mangkoedilaga.

Tak cuma menolak subordinasi MA di bawah presiden, Kusumah Atmadja dikenal sebagai hakim yang berani menolak campur tangan kekuasaan dalam putusan-putusan pengadilan. Pada 27 Mei 1948, misalnya, ia berani memvonis hukuman 18 bulan penjara untuk Mayor Jenderal Sudarsono dan kawan-kawan.

Peristiwanya berawal dari penculikan Perdana Menteri Sjahrir bersama dua menteri pada 26 Juni 1946 dari Hotel Merdeka di Solo. Sehari kemudian, Presiden Soekarno mengambil alih pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Bahaya Nomor 6/Juni 1946 dan menyerukan pembebasan Sjahrir. Penculikan itu atas perintah Komandan Divisi III Mayor Jenderal R.P. Soedarsono. Soedarsono menilai tindakan Sjahrir yang kompromistis menggelisahkan rakyat. Sjahrir dianggap mengkhianati revolusi melalui perundingan dengan Belanda yang merugikan Indonesia.

Tidak lama kemudian, Sjahrir pun dibebaskan. Pemimpin militer berusaha agar Mayjen Soedarsono dan kawan-kawan mendapat hukuman ringan. Tapi Kusumah Atmadja (1898-1952) tak peduli: hukum harus ditegakkan.

Putusan Kusumah Atmadja itu terhitung berani. Padahal, secara struktur, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung saat itu berada satu atap di bawah Departemen Kehakiman--Kejaksaan Agung memisahkan diri dari Mahkamah Agung sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961. Independensi hakim itu, kata Benjamin, mengalir kuat di tengah suasana kental mempertahankan proklamasi kemerdekaan.

Menurut Lev, keberanian Kusumah Atmadja itu sulit ditemukan pada periode-periode kemudian. Mahkamah Agung pun selanjutnya lebih senang menjadi bagian dari pemerintah. Ini tecermin dari duduknya Ketua Mahkamah Agung sebagai menteri dalam kabinet. Bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dicantumkan adanya "campur tangan presiden dalam pengadilan".

Mahkamah Agung pernah berkedudukan di Yogyakarta pada Juli 1946 dan kembali ke Jakarta pada 1 Januari 1950, setelah selesainya Konferensi Meja Bundar dan pemulihan kedaulatan. Berarti, selama tiga setengah tahun Mahkamah Agung berada dalam pengungsian. Pada saat itu, Mahkamah Agung masih tetap berkuasa di -daerah Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta.

Dengan pulihnya kembali kedaulatan Republik Indonesia setelah konferensi, pekerjaan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) yang dipegang Belanda sejak Agresi II itu harus diserahkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada 1 Januari 1950, Meester in de Rechten Kusumah Atmadja mengoper gedung, personel, serta pekerjaan Hooggerechtshof. Para anggota Hooggerechtshof pun langsung meletakkan jabatan.

Pada saat itu, MA tidak terbagi dalam majelis-majelis. Semua hakim agung ikut memeriksa serta memutus perkara perdata dan pidana. Hanya penyelesaian perkara pidana diserahkan kepada wakil ketua.

Peradilan Indonesia menganut sistem kontinental yang berasal dari Prancis, yaitu penerapan kasasi. Dalam sistem tersebut, MA sebagai badan pengadilan tertinggi merupakan pengadilan kasasi yang bertugas menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara ditetapkan secara tepat dan adil.

Mahkamah Agung menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 sebagai landasan hukum untuk beracara kasasi. Pada 1963, dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1/1963, MA memperluas Undang-Undang Nomor 1/1950 dengan menentukan permohonan kasasi dapat diajukan di pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri).

Rupanya, pertimbangan hukum yang memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk memberi pertimbangan hukum diperluas lagi oleh ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat: institusi tersebut dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada lembaga-lembaga tinggi negara.

Sebagai contoh, Mahkamah Agung mendapat kewenangan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap permohonan grasi kepada presiden/kepala negara melalui Menteri Kehakiman. Pemerintah dalam masalah pembubaran partai politik Masyumi (masa pra-Gestapu) dalam putusan presiden waktu itu juga menyebut, “Mendengar nasihat Mahkamah Agung….”

Namun di sinilah soalnya. Secara perlahan kekuasaan kehakiman kehilangan kebebasannya. Terlebih ketika Ketua Mahkamah Agung diberi kursi sebagai menteri. Ketika presiden menyusun Kabinet 100 Menteri, kedudukan Mahkamah Agung agak bergeser. Ketua MA dijadikan menteri koordinator. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang memperbolehkan "campur tangan presiden dalam pengadilan" menjadi langkah pamungkas yang memangkas habis wibawa MA.

Pemerintah Orde Baru turut mengebiri Mahkamah Agung dengan memilih ketua sesuai dengan keinginan rezim. Keputusan-keputusan lembaga ini pun lebih terasa prokekuasaan, walaupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mendudukkan Mahkamah Agung sebagai pemegang keputusan tertinggi peradilan di Indonesia.

Di masa Orde Baru, kata Lev, Mahkamah Agung hanya menjadi semacam pabrik keputusan. Lev menuliskan kenangannya: “Padahal, pada 1950-an, institusi ini masih sehat ketika dipimpin oleh Mr Dr Kusumah Atmadja.”

(Edisi Khusus Tempo, 17 Agustus 2007/Era Liberal)

Tiket Bis

10 tahun yang lalu

Tidak ada komentar:

Posting Komentar