Gwangju dulu Kwangju berusaha menjadi kota perjuangan demokrasi dan hak asasi manusia di Asia. Kemana para aktivisnya kini?

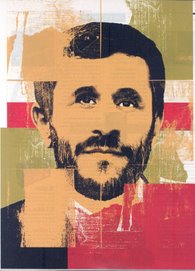

Park Chung-Cho, 45 tahun tampak kecewa dengan perkembangan demokrasi di Korea Selatan. “Demokrasi cuma dirasakan kaum elit, rakyat kecil tak memperoleh apa-apa,”katanya. Park, adalah salah seorang aktivis tatkala terjadi pembantaian Mei 1980 di Gwangju.

Park Chung-Cho saat pembantaian menjadi ketua serikat pelajar Kwangju. “Sebelumnya saya tak suka ikut unjuk rasa. Saya baru saja lepas, dari sekolah menengah, dan mau masuk menjadi mahasiswa. Namun, kekejaman militer waktu itu memaksa saya ikut angkat senjata,”ujarnya.

Ayah satu anak, teringat teman-temannya yang tewas mengenaskan. “Dulu kami disebut dalang kerusuhan, kini aktivitas yang kami lakukan lumayan diberikan penghargaan sebagai awal kebangkitan demokrasi di negeri ini. Tapi kekejaman itu tak bisa dibayar dengan uang dan penghargaan.”katanya saat ditemui Tempo di kompleks makam korban pembantaian May 1980, Gwangju, Korea Selatan dua pekan lalu.

Memang setelah beberapa tahun peristiwa pembantaian itu, pemerintah Korea Selatan memberikan kompensasi kepada para korban itu dengan membentuk yayasan, The May 18 Memorial Foundation untuk memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia, bukan hanya di Korea Selatan, tetapi juga Asia. Bahkan Gwangju, dulu dengan ejaan lama bernama Kwangju, tengah berusaha menjadi pusat perjuangan demokrasi dan hak asasi manusia di Asia.

Park Chung-Cho yang kini bekerja membantu para tahanan, pekerja dan orang-orang miskin, kecewa dengan teman-temannya bekas aktivis yang duduk di parlemen, pemerintahan maupun yang bisnis dengan perusahaan multi nasional. “Demokrasi kami direbut para chaebol (konglomerat),” katanya. Chaebol, yang dimaksud Park Chung-Cho, adalah perusahaan perusahaan multi nasional antara lain ; Hyundai, Samsung, Kia dan lain sebagainya.

Peristiwa Kwangju, berawal dari insiden ditembaknya Presiden Park Chung-Hee pada Oktober 1979, digantikan oleh Choi Khu-Ah. Rakyat Korea menganggap pemerintah tak becus mengurus negara. Demonstrasi meledak dimana-mana. Pemerintah menetapkan berlakunya Undang-Undang Darurat. Pelajar dan mahasiswa turun ke jalan menuntut agar Presideen Choi Kyu-Ah mencabut Undang-undang darurat itu.

Panglima Komando Pertahanan dan Keamanan Letnan Jenderal Chun Doo-Hwan, mengambilalih kekuasaan pada 12 Desember. Protes massal yang semulai berjalan damai, memanas ketika memerintahkan menutup kampus-kampus pergerakan antara lain ; Universitas Nasional Chonnam dan Chosun , melarang setiap kegiatan berbau politik, menangkapi aktivis mahasiwa dan pembangkang politik, antara lain Kim Dae-Jung, kandidat presiden dari partai oposisi, Partai Demokrasi Baru.

Penahanan Kim Dae-Jung, yang berasal dari Kwangju, ibukota Propinsi Chola membuat penduduk marah besar. Apalagi, selama 16 tahun di bawah pemerintahan Presiden Park Chung-Hee daerah selatan ini merasa dianak tirikan. Penduduk Cholla, yang saat itu berjumlah 800 ribu jiwa, masih saja miskin, sebaliknya propinsi tetangganya, Kyongsang, hidup makmur dari hasil pembangunan industri.

Pada 18 Mei 1980, sekitar 200 ribu pelajar dan pekerja memenuhi jalan-jalan utama Kwangju. Mereka menduduki kantor pemerintahan Provinsi dan beberapa kantor pemerintah lainnya. Pos-pos tentara dan gudang senjata dirampas. Anak-anak muda Kwangju yang terlatih sebagai tentara juga merebut panser dari pabriknya. Bentrokan tentara dan demonstran tak bisa dihindari, tercatat 107 orang tewas dalam masa itu. Sembilan hari para pemuda yang dibantu rakyat menguasai Kwangju.

Merasa wibawanya diinjak-injak Letnan Jenderal Chun Doo-Hwan yang mengambil alih pemerintahan menerjunkan 17 ribu pasukan khusus. Dengan alasan para pemuda Kwangju dibantu kaum komunis Korea Utara, tentara mengepung kota melalui bukit-bukit di sekitar Kwangju. Tank lapis baja bergerak, belasan helikopter terbang rendah. Tentara dengan senjata M-16 menyerbu tempat-tempat penting yang dikuasai demonstran.

Perang kota pun pecah, secara brutal tentara masuk ke rumah-rumah penduduk yang diduga menjadi tempat persembunyian para pemuda milisi Kwangju. Dalam dua jam tentara Jenderal Chun Doo-Hwan menguasai kota. Tim Shorrock, analisis politik, dalam “U.S. Knew of South Korean Crackdown: Ex-Leaders Go on Trial in Seoul,” Journal of Commerce 27, 1996: menemukan dokumen yang menunjukkan pemerintah Amerika Serikat terlibat dalam menyokong gerakan pasukan Chun Doo-Hwan.

Sumber resmi AS pada masa itu membantah informasi tersebut. Menurut sumber pemerintah AS di Seoul maupun di Washington, Chun Doo-Hwan mengirim sebuah unit khusus pasukan perang Korea (Korean Special Warfare Command) ke Gwangju. Pasukan khusus itu pula yang meredam pergerakan di seluruh kota Korea Selatan. Agen Intelejen Pertahanan (Defense Intelligence Agency) Korea Selatan juga berperan di Gwangju dan Provinsi Cholla.

Secara resmi pemerintah menyebut 19 orang tewas, namun diperkirakan dua ribu orang tewas dalam pembantaian itu. Dalam makam yang kini menjadi tempat diabadikan korban pembantaian itu ada 168 mayat yang ditemukan tewas, dan ratusan lain kuburan tanpa layon. Karena hilang dan tak ada kabar hingga kini. Belakangan angka yang sering disebut sdekitar 200 orang mati. “Memang, angka yang tepat susah ditemukan,”ujar bekas hakim yang kemudian menjadi pelopor hak asasi manusia Korea Selatan, Hong Nam-Soon.

Tujuh tahun setelah pembantaian Kwangju, terus memicu gerakan demokrasi hingga pecah pada Juni 1987. Presiden Roh Tae Woo yang menggantikan Chun Doo-Hwan, tak mampu lagi menahan gerakan pro demokrasi yang sudah meluas ke seluruh kota-kota besar di Korea Selatan ; Seoul, Pusan (sekarang Busan) dan kota lainnya.

Ketika Kim Dae-Jung terpilih menjadi presiden, Korea Selatan tampil menjadi negara demokrasi bahkan menjadi salah satu “macan” di Asia, dengan tingkat kemajuan ekonomi dan kesejahteraan yang tinggi. Chun Doo-Hwan dan Roh Tae-Woo, biang keladi pembantaian di Kwangju dan pemerintah otoriter di Korea Selatan diadili.

Setelah pengadilan memutuskan bersalah, dan Chun Doo-Hwan pada 1988 mengaku telah bersalah membantai pihak oposisi di Kwangju. “Saya merasa sakit dan malu pada masa lalu,”ujarnya dengan mata berkaca-kaca di depan kamera televisi yang menyiarkannya langsung ke seluruh Korea Selatan. Pemerintahpun akhirnya mengampuninya.

Napak tilas perjuangan Park dan kawan-kawan, memperlihatkan keseriusan pemerintah Korea Selatan, membalas sakit hati warga kota Kwangju. Pusat kota, yang menjadi awal bergeraknya mahasiswa, kini menjadi pusat kegiatan kebudayaan Asia. Kantor pemerintah Provinsi dipertahankan aslinya, dan tengah direncanakan sampai 2023 menjadi Kota pusat kebudayaan Asia yang modern dan humanis.

Aktivis pejuang demokrasi dan hak asasi manusia se Asia juga mendapat tempat di kota itu. Beberapa orang Asia mendapat penghargaan Gwangju Prize of Human Rights, antara lain ; Presiden Timor Timur Xanana Gusmao, pejuang demokrasi Burma Aung San Suu Kyi dan aktivis pembela kaum miskin dari Indonesia Wardah Hafidz.

Pemerintah menggerojokan dana untuk yayasan yang menaungi korban-korban pembantaian itu. Peluncuran buku, pelatihan hak asasi manusia, demokrasi dan perdamaian. Mengundang aktivis-aktivis se Asia untuk menimba ilmu di kota itu.

Kota Gwangju juga dibangun sangat modern banyak universitas, sekolah dan rumah sakit. Jalan-jalan kota Gwangju, lebar-lebar, bahkan ada yang sampai 18 jalur. Kendaraan umum dari bus sampai sub way bawah tanah dengan ongkos hanya 900 won Korea sekitar sembilan ribu, lebioh nyaman dari Bogor atau Depok Ekpress.

Dari ibukota Seoul atau Bandar Udara Incheon (di luar kota Seoul) ke Gwangju dihubungkan dengan jalan tol yang luas dan panjang. Hanya empat jam perjalanan dengan bus nyaman, menempuh jarah sekitar 300 kilometer. Padahal saat Park Chung-Hee, jalan menuju Kwangju justru dipersempit dari empat jalur menjadi dua. Berapa bendungan juga dibangun di Provinsi Cholla.

Orang-orang dari propinsi lain merasa pemerintah terlalu berlebihan menggelontorkan dana buat pembangunan Kota Gwangju. “Dulu dianaktirikan, sekarang dimanjakan, terlalu banyak dana untuk Gwangju,”kata Moon Tae-Jeong. Bahkan istilah “kerusuhan May 1980 di Kwangju” diubah menjadi “kebangkitan demokrasi bagi Korea Selatan.” Bagi Park Chung-Cho balasan pemerintah belumlah cukup menutupi korban kekejaman militer Korea Selatan di bawah Chun Doo-Hwan di masa lalu.

sumber : Tempo

Tiket Bis

10 tahun yang lalu

Tidak ada komentar:

Posting Komentar